ネット上には簡単な改造でアンプに電流帰還を追加し、「こんなに音が良くなりましたよ」という実験記事をみかけることがある。これは本当に音が良くなったといえるのだろうか。

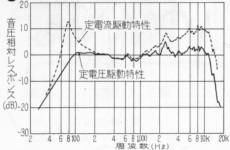

定電流、定電圧駆動の違い 誠文堂新光社「強くなる!スピーカ&エンクロージャー大百科」(絶版)より

フルレンジスピーカを電流帰還して鳴らすと、f0や高域などインピーダンスの高いところで音圧レスポンスが上昇し、図のようにドンシャリ型の周波数特性になる。

そのためレンジの狭い小型スピーカでは、あたかも音質が良くなったように錯覚する。

ほとんどのHi-Fiスピーカは定電圧駆動で音圧レスポンスがフラットになるよう作られているから、電流帰還をかけると特性そのものが崩壊する。レンジが不足する小型スピーカでラウドネスの替わりにするのはアリかもしれないが、特性フラットなHi-Fiスピーカには適用できない。

スピーカケーブルを細くする(ケーブルの抵抗を増やす)と定電流駆動に近づき、同じように低域と高域の制動が悪くなって同じような結果が得られる。

電流帰還と電圧帰還、どちらがよいのか

現代のオーディオアンプは「定電圧」駆動するようにできている。電圧帰還は速度帰還と同じだからダンピング(制動)がかかる。しかし、加速度(質量)は補償しないので過渡応答は改善しない。

電流帰還すると電圧帰還で改善できなかった「過渡応答」を改善できる。しかしダンピング(制動)がかからないので、先に書いたようにスピーカーの特性が崩れ、フラットでなくなってしまう。

電流帰還と電圧駆動、どっちがスピーカの駆動に適しているかと問われれば、現状ではやっぱりダンピングが作用する電圧駆動だろう。

f0やクロスオーバ付近ではインピーダンスが上昇し過渡応答が悪化するうが、スピーカシステムは、そういうこともすべて折り込んだ上で設計(音決め)されている。

スピーカから設計通りの音を出すためには、今まで通りダンピングファクター(DF)が低下しないよう、スピーカーケーブルの抵抗を減らすのが正しい[1]。

現在の電流帰還システムはサブウーファーのみ

スピーカを電流駆動前提に設計すると、スピーカーの特性(特に低域特性)を改善できる。それには、アンプもそれ専用の設計をしなければならず、接続するアンプが限定されてしまう。

1980年後半、ヤマハがこの電流帰還を使った「AST」と称する商品を展開していたが、アンプとスピーカーの組合わせが限定されたこともあり、市場に受け入れられなかった。

元々アンプとセットで作られているサブウーファーであればこの問題が生じない。ASTの技術は「YST」という名前に替わって同社のサブウーファーに受け継がれている。

<関連商品>

アンプ内蔵スピーカー スピーカーにアンプを内蔵すると音質的に有利な設計ができます

<関連記事>

1.アンプの音などというものは存在しない~オーディオアンプの選び方

スピーカーのインピーダンス特性を簡単に測る方法