JBLの大型スピーカーにマッキントッシュやマークレビンソンなどの弩級アンプを組み合わせて小音量で鳴らす。これは最も音を悪くする方法だ。なぜこの組み合わせがダメなのか。何に注意して選べばよいのか。そもそもアンプに固有の音色というものは存在するのだろうか。

出力が大きいほど音が悪い

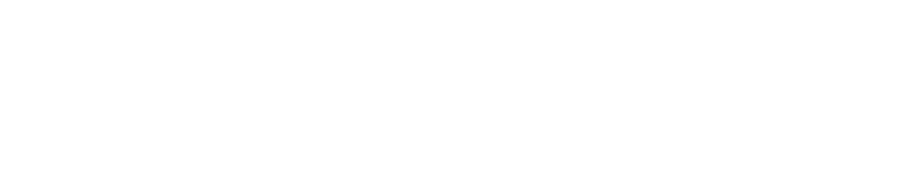

パワーICの歪率+ノイズ特性(THD+N)は、グラフのように「レ」の字を左右反転したような形であり、右に行く(出力が高い)ほど性能が良い。急に立ち上がる少し手前の、最も小さいポイントが「定格出力」であり、この数字がカタログスペックに記載される。

ところが、私たちが普段使うのは半分から左の領域。能率の高い大型SPに大出力アンプを組み合わせると、左端付近を使うことになって音質的に不利になる。このことから、アンプの出力は大きいほど良いというわけではなく、スピーカの能率に合ったものを選ぶ必要があることがわかる(パワーICの場合)。

大出力アンプのデメリットは歪の他に、ボリウムの問題がある。可変抵抗器の精度は絞った付近が最も悪い。そこで

「アンプは余裕があったほうが良い」

などと思って必要以上に大出力のアンプを選ぶと、ボリウムをかなり絞って使うことになり、ギャングエラー(左右の音量差)などの問題が起きやすくなる。

アンプは電源が重要?

電源は「スペック」に関係する点において重要といえるが、音には直接関係しない。アンプは基本的に電圧駆動であり、負荷に流れる電流はオームの法則通りなので、いくら電源に余裕があっても使う機会がなければ無駄になるだけ。

電源は通常、「定格出力」に対し十分な容量があり、それ以上の余裕は特殊な負荷に対応するものである。

NEC A-10 TypeIV(写真は1987年当時のカタログ)。強力な電源部を備え2オームの低負荷駆動に対応する。2オームに対応するといっても、2オームの負荷を繋がなければ関係ない性能。しかし評論家がオームの法則どおり電流を流せる点を「アンプの理想」などと褒め称えるものだから良く売れた。

アンプの音は何で決まるのか(’20/3/14改定)

アンプの出力音圧特性は、どの商品も可聴域(20Hz-20kHz)で真っ直ぐ(フラット)が普通。そこに音のキャラクターや音色といったものはない。つまりアンプに固有の音は存在しない[9]。

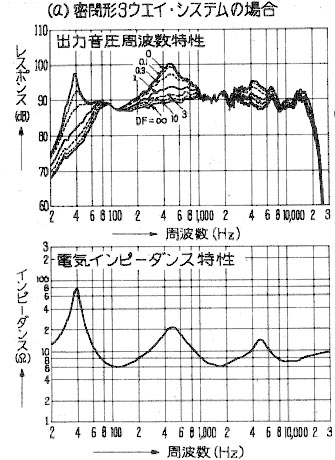

ところが実際は、アンプを変えるとスピーカーから出てくる音が変わることがある。それは、アンプの音ではなく、アンプ出力電圧がスピーカーのインピーダンスカーブでイコライジングされてしまうからである。これを理解するには、DF(ダンピングファクター)の知識が欠かせない。

DFが十分大きければイコライジングされない、つまりアンプを変えても音は変わらない。この理屈を理解できないと、アンプやケーブルに音色があると思い込み、機器選びが組み合わせ問題に見えてしまう。

図2 ダンピングファクターと周波数特性の変化

出典: 「強くなる!スピーカ&エンクロージャー百科」誠文堂(1980) P38

図は、DFによって出力音圧特性が変わる様子を示した図。DFが1桁台になるとインピーダンスのカーブでイコライジングされて過渡応答が劣化した「真空管アンプの音」に近づく。

ダンピングファクター(DF)は大きいほど良いのか

ダンピングファクターとは負荷のインピーダンスとアンプの出力インピーダンスの比。この値が大きいほど、スピーカーが信号に対し忠実に動くが、上のグラフから解る通り10を超えるとあまり変わらない。

YouTubeのチャンネルを使った当方の実験(「ダンピングファクターと音の関係」の試聴問題についてアンケート調査)では、DFは10あればほぼ影響が無くなり、40でf特の変化が±1dB以下になって9割の方が聞き分けできなかった。

半導体アンプのDFは300を超える商品もあるが、DFはケーブル込みで40あれば十分である[4]。

振動は音に関係しない

微妙な音の違いを問題にするスタジオモニターにパワーアンプが内臓されている。これは、振動がアンプにまったく影響しないため。

パワーアンプの中には「電源トランス」という振動源がある。アンプの振動対策では、「外からの影響を防ぐ」でなく「トランスなどの音や振動が外にでてしまう」方が問題になる。

大口径のウーファーには大型アンプが必要?(2022/8/7)

アンプの役目は、スピーカー端子の電圧を音楽信号に一致させること。アンプは基本的に電圧駆動であり、アンプから見たスピーカー負荷はインピーダンスカーブの変動に過ぎない。そこに流れる電流はオームの法則通りであり、瞬間的な立ち上がりのために大電流が必要になることもない。

重要なのは、負荷のインピーダンスにかかわらず、ちゃんと一定の電圧を出せることであり、この性能はダンピングファクター(出力インピーダンス)で決まっている。

「大きなウーファーを駆動するから、このくらいのアンプが必要」

「こんな小さなアンプでは、スピーカーの慣性を止めきれない」

と考える人もいるが、大口径ウーファーの「大きな慣性を止める力」はユニット自身の磁気回路で決まっていて、アンプが何かするわけではない。これは、オモチャのような中華アンプでJBLの超大型SPを鳴らす実験からも理解できる。

スピーカーの制動力は、アンプを外して、SP端子をショートすると観察できる。この制動力を十分発揮させるために必要なスペックが、ダンピングファクター(出力インピーダンス=ショートの度合い)である。

結論~アンプの試聴は意味なし!

アンプ単体の音に違いはない。スピーカーを繋いだ時の音の変化は、インピーダンスカーブによるイコライジング。それもDFが40を超えると関係無くなる。

そういう知識を得ると、ショップでアンプをとっかえひっかえ試聴することが、まったく意味ないことがわかる。これは単に、音量や見た目の違いを聞いているだけである。

では、何に注目すれば良いか。以下に続く。

アンプの価値とは

アンプは正確な増幅器であるべきだ。ステレオパワーアンプでは、左右の増幅率(ゲイン)が揃っている点も重要になる。すると、

「左右のゲインがボリウムの位置によらず正確に揃い、その正確さがいつまでも変わらない」

ことが価値になる。市販のアンプに見られるいくつかの課題について以下に説明する。

1.ボリウムの品質

アンプの価値はこの部分で決まるといってもいい。よく問題になる品質に、左右のゲインがボリウムの位置によって違うギャングエラーがある。

ボリウムは、絞りきった状態から中音量までの回転域において、音量の変化がなめらかで、左右の抵抗値(音量)が同一になっている(ギャングエラーが小さい)ことが大切。

ボリウムは、絞りきった状態から中音量までの回転域において、音量の変化がなめらかで、左右の抵抗値(音量)が同一になっている(ギャングエラーが小さい)ことが大切。

実測してみると、アキュフェーズのアンプ(C-275)はこの点比較的優秀だった[5]。

単なる抵抗体のボリウムは信号伝送の品質を落とす要因として知られている。この改善に取り組んだ事例がある。私の記憶ではビクターのGmボリューム(1983)が最初。2000年代になってアキュフェーズがAAVA方式を生み出している。ソニーはTA-A1ESにオプティマム・ゲイン・コントロールを搭載しこの問題に対処している。

デジタルアンプにはギャングエラーの問題が無いが、桁落ちによって情報量が落ちる。これに対しては、演算で絞るのをやめて波高値を変えたり、小音量用の電源を別に用意して切り替えるなどの方法がある[6]。

2.電気接点の劣化

かつてのアナログアンプはほぼ例外なく、1年過ぎるとボリウムにガリが出始め、数年でスイッチやリレーの電気接点が酸化して歪が増えたり、DFが落ちて音質が悪化した。

電気接点の信号切り替えが密封式リレーになっていることや、ボリウムコントロールがデジタルになっていればこの問題がない。電源を入れてリレーの音が聞こえない機種は、SPのプロテクションリレーがないから、DFが悪化する心配がない。

3.スピーカーターミナルの品質

ナット式のねじ込みターミナルが一般的。これに線を剥いたケーブルを挿すのは、最も良くない接続法。次第に接触抵抗が増大しDFが低下する。ここはきちんと端末処理し適切な締め付けトルクで固定したい[7]。

4.ゲインの経時変化

当初はこれが目立たないくらいに小さいが、年月が経つと次第にズレてきてボーカルのセンター定位がおかしいことで気づく。私の経験では、原因がCDプレーヤーのアナログ出力だったこともある。

いつまでも調子よく使うためには定期的な校正が欠かせないが、ほとんどの商品が売りっぱなしで、そのような手段もメンテの仕組みも用意されていない。左右で5%もズレていると、どんなに高額な機器もゴミに見えてくる。

アンプの価値を維持しやすいデジタルアンプ

デジタルアンプには一切のアナログ処理を介さない「フルデジタル」と、パワー部だけD級アンプにした「デジタル」の2種類がある。

フルデジタルはボリウムコントロールがきわめて正確で、原理的に経時変化が無い。定期的に校正に出さなくてもアンプの価値を維持しやすいメリットがある。

次のようなアンプに注意

1.トランスの「うなり」が聞こえるもの

アンプは騒音、震動源。うなり音や振動問題はローコスト製品に多い。トランスの音や振動をゼロにする事はできないが、リスニングポジションまで離れても聞こえるものは問題。

2.重すぎるもの

20キロを超えると移動やセッティングが大変になり、25キロを超えると多くの宅急便が扱わない。30キロになると1人では動かしようがなく、故障したら修理に出すことが困難、破棄にも困ってしまう。アンプは重くても20キロ以内にとどめるべきだろう。

アンプの重さは音に関係しない。昔は「重量が重い=作りがしっかりしている」という関係があったが、70年代に、ある評論家がアンプの重さを測り出してから、メーカーが重量の「かさ増し」をやりだしたため、参考にできなくなった。

3.音に関係ない「素材」にコストをかけているもの

アルミ削り出し、鏡面仕上げ、鋳鉄製インシュレーター・・これら筐体の作りや素材は音に無関係。海外製の高級コンポのフタを開けてみたらスカスカだった・・そんな外観と中身のバランスがとれていない商品もある。趣味の商品に「見た目」は重要だが、そコストが外観や豪華な作りに対するものに注意したい。

プロ用アンプではこのような無駄を徹底排除している。プロ用アンプに見られない作りは、音質には寄与しないものと考えていい。

4.修理・校正サービスが充実してない商品

アンプは設置してオシマイではない。アナログアンプのゲインは次第にずれていくもの。アンプの価値を維持するために、定期的な調整や、劣化した部品の交換が必要になる。

アキュフェーズはこのサポートがしっかりしていて初期性能を回復してくれるが、他のほとんどは「家電」と同じ扱いであり調整・校正などやらない。

海外輸入品は「売りっぱなし」。サービスがあっても代理店が取扱いをやめてしまえばそこで終わり。そんなリスクから、海外製は避けた方が無難。

マルチチャンネルの落とし穴

チャンネルデバイダーと複数のアンプを使ってユニットを個別に駆動する「マルチアンプ方式」がある。

ネットワークのインピーダンスが無くなり特性上は確かに有利だが、測定環境も技術も伴わない素人が音をまとめるのは不可能に近い。マルチアンプは泥濘の始まりだから手を出さないこと。

まとめ~アンプはこのようにして選ぶ

1.必要なアンプの出力を求める

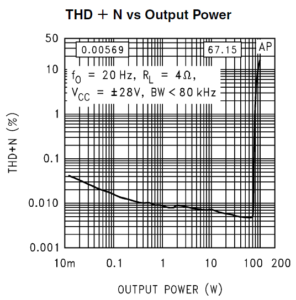

使うスピーカーの能率を調べて次のグラフから必要なアンプの出力を求める。定格出力がこの線を上回っていればよいが、余裕を見すぎないよう注意。

線上は同じ音質ではない。100Wも入れると大抵のスピーカーは歪だらけであり、そんなパワーが入らない商品も多い。能率の高いスピーカーに小出力のアンプを組み合わせる、これが、歪み少なく良質な再生音を生み出すポイントになる。

2.デザインと質感で候補を絞る(’20/3/14追加)

オーディオ製品は趣味性の高い商品なので、デザインや質感が無視できない。

デザインは、スピーカーや室内インテリアとマッチしたものを選ぶ。これに違和感のあるものを選んでしまうと、出てくる音にも主観的な影響を及ぼして買い替えたくなることがある。

実際モノに触ってみて、電源ONのリレー音と、スイッチやボリウムなどの感触をチェックしたい。通販で現物を見ずに買うと、安っぽくてガッカリといった失敗をすることがある。

3.ボリウムのギャングエラーを調べる

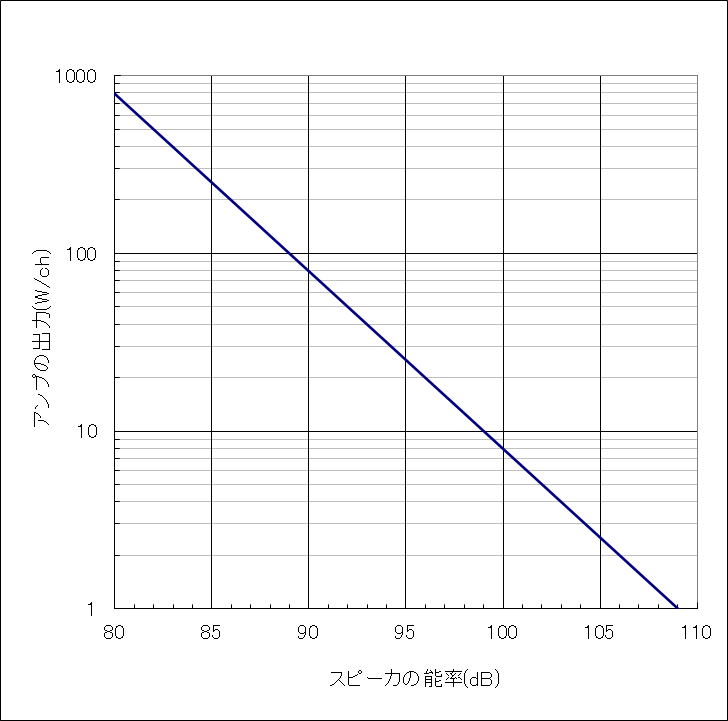

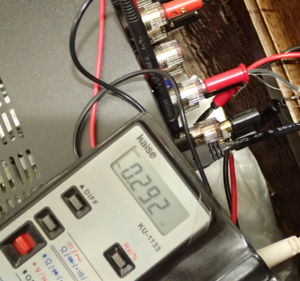

オーディオチェックCDとテスターを用意し、SP端子を次のように配線する。

マイナス同士をショートしてプラス端子の電圧を測る。浮いた電圧を測るので、テスターは必ず電池駆動のものを使う。

オーディオチェックCDはデジタル信号がそのまま記録されたもの、例えばDENON オーディオ・チェックHQCD を用意するか、WaveGene(フリーソフト)で1kHz -3dB L+Rのサイン波をWAVファイルに落としてUSBメモリなどに入れたものを使う。

テスターをAC測定モードにして、ボリウムを絞り切ったところから少しずつ上げていき、テスターの数字を読む。数字がゼロに近いほどギャングエラーが少ない。

具体的なエラーの比率は、そのときのSP端子電圧で割ると求められる。可変抵抗器のエラーは4%以下が目安。

ヤマハ RX-S600のギャングエラーを測定している様子。結果は1.6%(ボリウム位置に関係なくほぼ一定)だった。

ちなみにボリウムが可変抵抗のアキュフェーズC-275は1.7%(MAX位置を除く)。ミニコンポで4%前後[5]。

4.動作音をチェックする

電源を投入したら動作音を確認する。

トランスのうなり、ミューティングリレーのON/OFF動作音、その他異音がしないか。デジタルアンプはコイル鳴きが目立つことがある。うなりは小さい音なので、周りが静かでないと聞こえない。聴診器を使うのも有効。

買って終わりではない~メンテナンスと校正

年に一度、上記の要領で左右のギャングエラー(レベル差)をチェックして、4%を超えるようならメーカーに校正に出す。これはアンプの価値を維持するうえで必要な作業だ。

最後に~アンプの本質とは

アンプの仕事は電力の増幅。そこに求められるのは正確な増幅であり、入れた信号を、何も付け足さず引かずに、スピーカーに送り出すのが役目だ。

そこに音色が付け足されるようなことがあったら、それだけ正確さに欠き、性能・品質が劣るということである。

<関連商品>

小出力のデジタルアンプ

<関連記事>

9.レビューは【見た目の感想】にすぎない~正しいオーディオ製品の選び方

アンプの音は存在するのか

柔らかい、温かみがあるってホント?~真空管の音の秘密

AVアンプ(AVレシーバー)の選び方~これからはスリム&小型&高音質

2.ジャズ喫茶ベイシーの音の秘密~ハイレゾ時代のスピーカー選び

4.ケーブルの音などというものは存在しない~スピーカーケーブルの選び方

5.オーディオアンプのギャングエラーを調べる~海外製高級アンプはガラクタだった!

6.フルデジタルアンプの問題点と実力

7.知らないうちにスピーカターミナルのナットが緩んでしまうのはなぜか

8.電源ケーブルで音は変わるか~オーディオ用電源ケーブルの選び方

CDプレーヤの音などというものは存在しない~CDプレーヤの選び方

<参考文献>

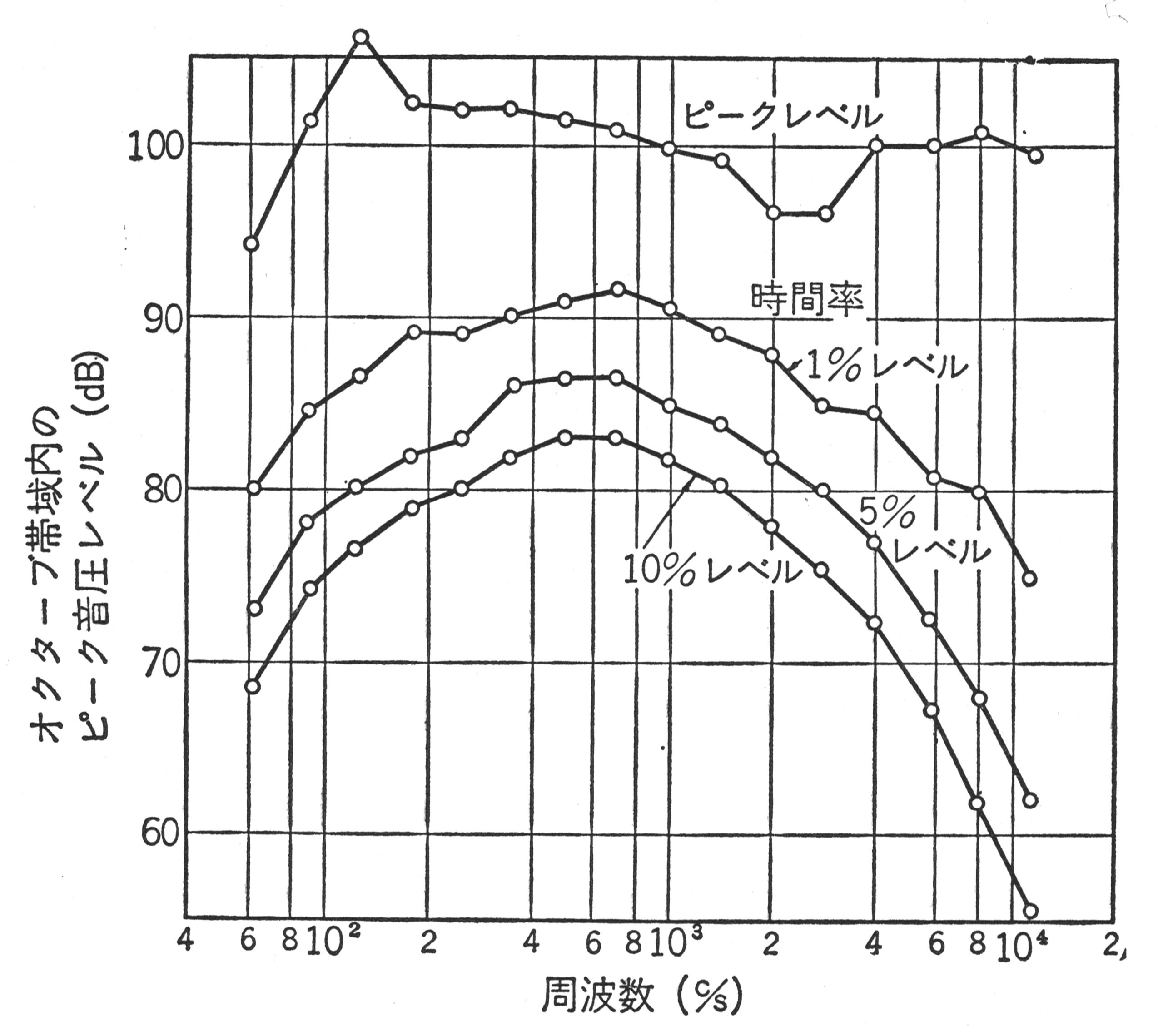

1.オーケストラの出力音圧レベル 「ハイファイスピーカ」中島平太郎 日本放送出版協会 p9

参考:出力はどの程度あればよいのか

これを判断するには、何らかの基準がいる。その一つに、106dBがある[1]。大編成オーケストラの一部は106dBを超えるものがあるので109dBみておけば十分といえる。オーケストラでは低音のエネルギーが最も大きく、下の図では100~200Hz付近にピークがある。それ以外の帯域は103dB程度となっている。

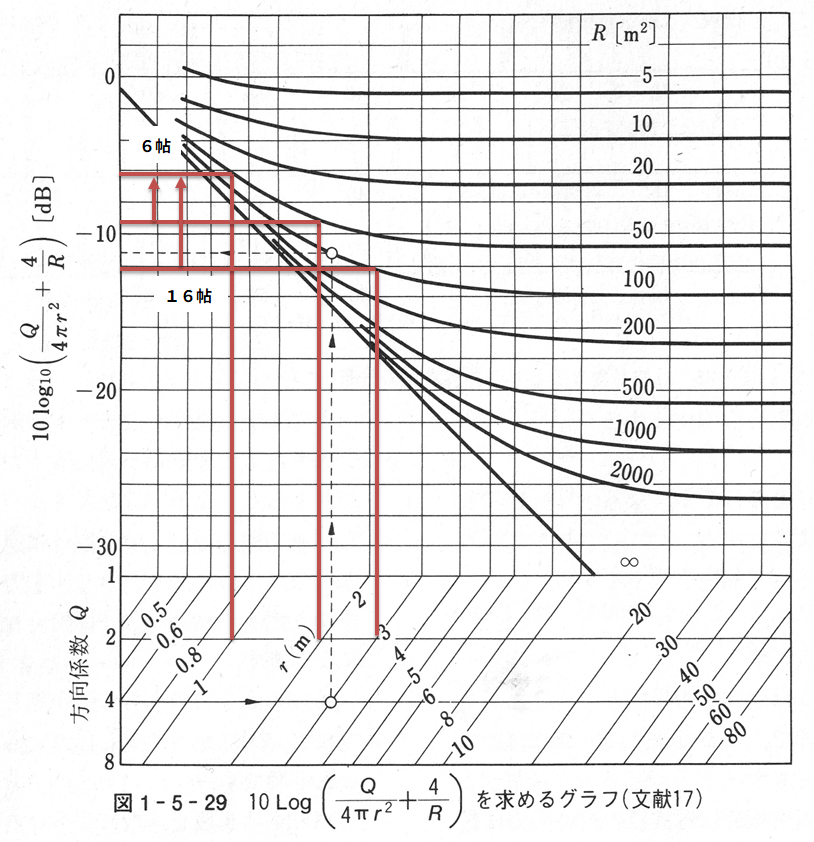

ピークで109dB出せるスピーカーとアンプの出力を選ぶためには、1m点の音圧を知る必要がある。残響のある室内で音の距離減衰を求めるのは簡単ではないが、次の資料がある。

Rは部屋の室定数=Aα/(1-α)、A=部屋の表面積、α=平均吸音率(通常0.2~0.5)、rは音源からの距離、方向係数Qはスピーカーの場合2である。αがやや大きめの0.5、広めの16畳を仮定した場合、距離1m→3mまで距離減衰がおおよそ3dBだから、このくらいみておけば大抵のケースに当てはまる。

従い、1m点の必要音圧は、109+3=112dBとなる。ステレオ2ch同時出力で112dB達成できればいいので、片chの場合は3dBマイナスして109dB(1m点)が目標になる。以下は1m片ch109dBの音圧が得られるアンプの出力Wを計算したグラフである。