「ボワンボワン響く」「音が遅れる」それはこれまで、サブウーファーが原因とされてきた。本当にそうか。「遅れ」の真の原因を突き止め、サブウーファーの最適な置き方を検討した。

サブウーファーの遅れを改善してみる

スピーカーシステムは、吸音材を多めにすると音が大人しくなり、少な目にすると元気で余韻の多い音になる。これは吸音材の量でシステムのQ0(最低共振周波数における共振の鋭さ)が変わるため。

以前ご紹介したように、Q0は過渡応答(音の遅れ)と関係あるから、Q0を下げれば遅れが改善される[2]。そこで、音が遅いと嫌われるサブウーファーの遅れを吸音材で改善できるか実験してみた。

実験方法

低周波の調整には、ふんわりした厚手の吸音材が役に立つ。今回の用途にちょうどよいものに、お魚のろ過装置で使うウールマットがある。今回はこれを使う。

対象機はヤマハ NS-SW210。分解してみると、ほとんど吸音材が入ってない。ユニットすぐ横に小さなフェルトの切れ端があるのみ。これに吸音材を追加する。

条件を、なし(吸音材の追加なし)、半分(ウールマット4枚)、Full(ウールマット8枚。隙間をほぼ埋めた状態)とした。

写真は「半分」の条件。追加した吸音材の配置は、上面1枚、底面2枚、マグネット背後に1枚。

写真は「半分」の条件。追加した吸音材の配置は、上面1枚、底面2枚、マグネット背後に1枚。

木ねじを外したら、そのねじ山に潤滑にワセリンか、固形石鹸を塗っておくと以後脱着が楽。

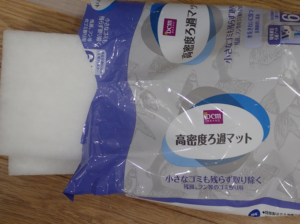

吸音材に使用したウールマット。多くはスカスカの低密度だが、最近は吸音材として使えそうな高密度版もあるのでこれを使用。実測密度はグラスウール24K相当である。

吸音材に使用したウールマット。多くはスカスカの低密度だが、最近は吸音材として使えそうな高密度版もあるのでこれを使用。実測密度はグラスウール24K相当である。

実験結果

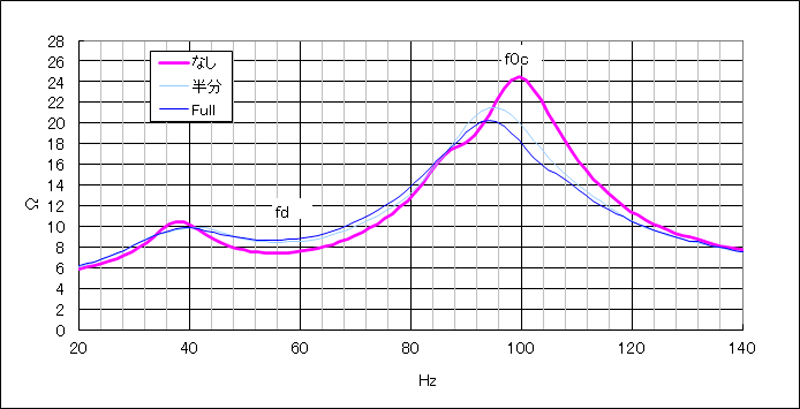

図1はインピーダンス特性。吸音材を入れたことでQ0(ピークの尖り)が下がっている。f0cの山の裾にあった歪も消えて綺麗なカーブになった。バスレフポートの共鳴周波数fdは58Hzだが、この付近のカーブはあまり変わっていない。

図2はポート付近の音圧周波数特性。「なし」では600~800Hz付近に内部定在波とみられる山が目立つが、吸音材で低減されている。「Full」ではポートの音圧が低減しており入れすぎと判断できる。

結論〜吸音材ではあまり改善できない

サブウーファーに吸音材を入れても遅れはあまり改善しなかった。ただし、インピーダンス特性のカーブが綺麗になり、内部の定在波が抑制されて音の品質が向上した。

以上結果からすると、遅れは改善しなくても吸音材は入れた方が良く、その量については、出力音圧特性とのバランスから「半分」がベストとみられる。

ダンプド・バスレフにしてみる

先に紹介したウールマットを使ってダンプド・バスレフを実験してみた。

条件は「なし」のほか、半分(厚さ1cmに薄く裂いた10×10cmウールマット)、Full(ウールマットを深さ10cmまでふんわり詰めたもの)を試した。その他、フェルト(10cm×20cm 厚さ1mm)も入れてみた。

「半分」の条件の様子。

遅れはポートの共鳴周波数fdでトーンバースト加振した波形をカーブフィットして求めた[1]。

表1.NS-SW210の吸音材の量と音の遅れ

| 遅れ(ms) | 音圧レベル(dB) | |

| なし | 37 | 0 (基準) |

| ウール半分(100×100×10t) | 27 | -7.0 |

| ウールFull | (判読不可) | -15 |

| フェルト(100×200×1t) | 28 | -5.4 |

ポートの内側を吸音することで、ポートの遅れをかなり改善できる。ただし、同時に音圧レベルが下がってしまう。つまり、遅れと音圧レベルがトレードオフの関係にあることがわかった。

ここは空気が激しく出入りする場所なので、少し入れるだけで効果がある。「詰め込む」のではなく、薄いフェルトや起毛シートをダクトの壁面に沿って貼るだけでよい。

遅れの原因はサブウーファーではなかった!

実は、遅れの要因はサブウーファーだけではない。サブウーファーの遅れが十分小さくても、定在波が立つと遅れが増える。つまり、リスニングポイント(RP)で耳にする低音の音の遅れは、

サブウーファーの音の遅れ + 部屋の定在波による音の遅れ

で表される。定在波による音の遅れは、いったいどのくらいか。

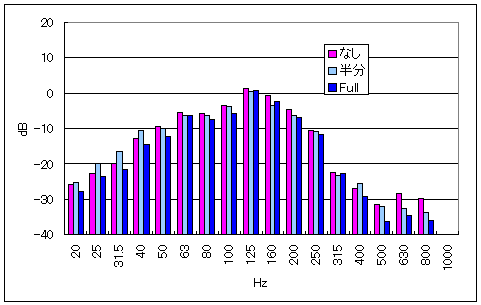

私が今いる部屋は1次75Hz、2次150Hzの定在波が立つことがわかっている[3]。そこで、上記のサブウーファー(NS-SW210)を使い、1次(75Hz)の定在波について以前ご紹介したトーンバースト法[1]で遅れを測ってみた。

次がその結果。

なんと、60msもある。75Hzは13msecだから、何周期も遅れて聞こえることに。これではまともな低音再生はできない。

音の成長がこれだけ遅いと聴感上でもわかり、不自然に感じてしまう。これでは、いくらサブウーファーの応答を良くしたところで無駄。定在波による音の遅れが、「サブウーファーの音が遅れる」と評される本当の原因に違いない。

定在波を詳しく調べる

定在波は2つの並行面の間で成長する。室内の並行面は、短辺、長辺、天井床がある。また、斜め方向の定在波(接線波)もある。

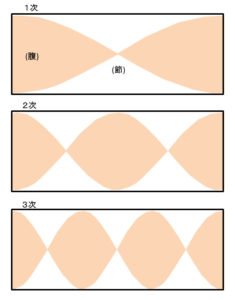

定在波には「モード次数」がある。壁間の1次と2次のモードは図のようになる。音圧が最大になるところを「腹」、音圧がゼロになるところを「節」という。1次では節が部屋の中央、2次は両側の壁から1/4の位置にできる。

定在波には無数のモードがあるが、すべて考慮する必要はない。実際の定在波に関して経験的に次の特徴がある。

・1次と2次などの低次が出やすい。

・面間距離が短いところ(狭い空間)ほど出やすい。

・3次以降の高次モードや、面間距離が長いところ(部屋の長辺)は出にくい。これはカーテンやクッションなどで吸音されやすいため。

・木造の家屋では50Hz以下の低周波モードが出にくい。これは低音が壁を透過して外に抜けてしまう(反射しにくい)ため。

・斜め方向の接線波は出にくい。立方体に近い場所で、出ても1次だけ、それ以外は無視できる。

結局のところ、1次、2次だけ考えればよく、斜め方向は1次のみ、面間距離の長い方向は無視、木造は50Hz以下を無視して良いことが多い。

定在波の周波数(Hz)は、音速/(2×波長)の次数倍になる。概ね、170/部屋の内寸(m)の整数倍と考えて差し支えない。6畳間を想定すると、短辺は約2.6mだから1次は65Hz、2次は130Hzになる。

定在波の周波数を求めるのは少々面倒だが、REW[6]というソフトのRoom simという機能を使うと簡単である。

スピーカーの節点駆動

スピーカーをモードの腹に置くと定在波がよく成長し、節では成長しにくい。節に置いて駆動することを「接点駆動」という。

壁付近は定在波が腹になりやすい位置。部屋の隅は上下方向も含めたすべてのモードが腹になる最悪の位置になる。

「方向性がないから自由に置ける」は間違い

サブウーファーは「低音は方向性が無いから、置き場所を選ばない」とされ、壁際や部屋の隅などに置くことをアドバイスする資料がある。

サブウーファーを壁際に置くと、定在波がよく成長することを先にご説明した。定在波が生じると部屋全体に腹と節の分布ができて「どこから音が出ているのか、よくわからない」状態になる。つまり方向性が無くなる使い方は、最悪の結果である。

デッドゾーンの問題(2018/6/1)

デッドゾーンは一般に定在波の節の位置を指すが、それ以外にもスピーカーの背後の壁で反射してきた音と、直接音が干渉することで生じる。デッドゾーンでは直接音と反射音が相殺して低音が聞こえない。

デッドゾーンは次の寸法関係のとき起こる。

L2 =0.5 L1

L2が上の条件を満たさないよう、設置に注意したい。

L1が2m以下のとき干渉する周波数は170Hz以上になるためサブウーファーの担当周波数を外れる。メインスピーカーもほとんどの場合、壁に寄せて置かれるため問題になることが少ない。

これが問題になるのは、オーディオショップの試聴。スピーカーを前に出してもらう場合は、上式の条件にならないよう注意したい。

サブウーファーの最適な設置場所はここだ!

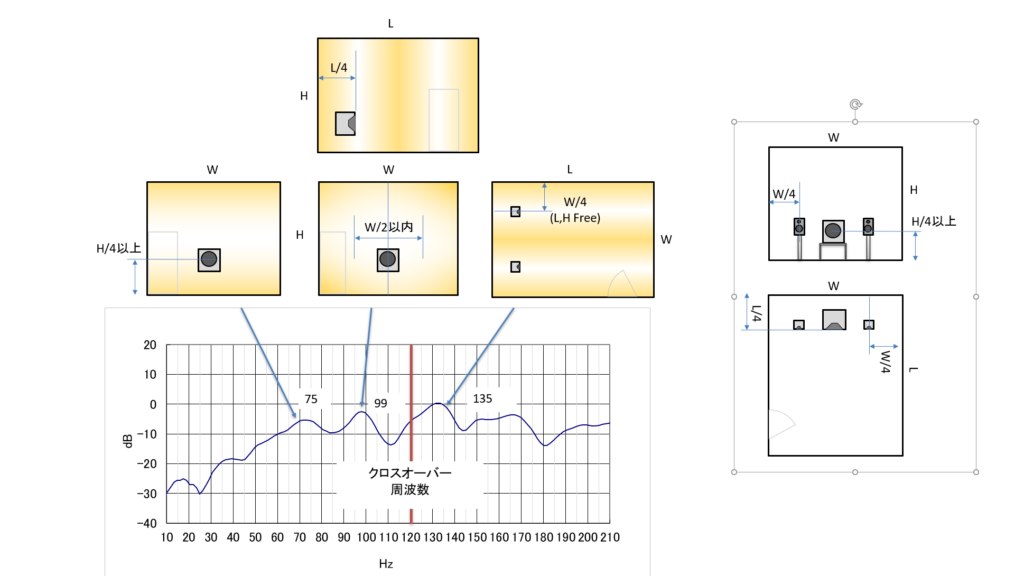

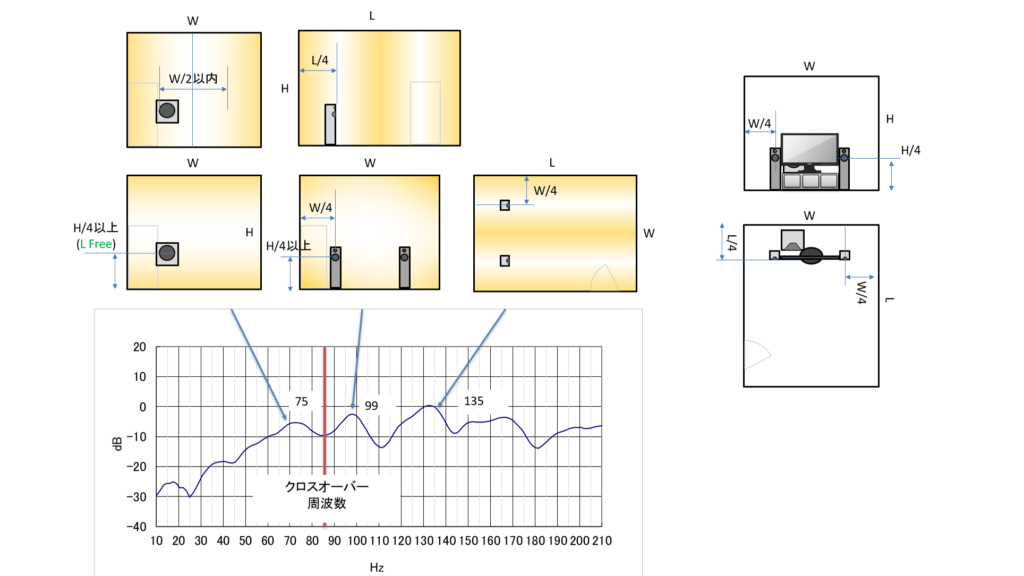

メインSPにサブウーファーを組み合わせた場合、通常メインSPから出る低音と干渉しないよう、メインSPの低音をカットする必要がある。このクロス点が、クロスオーバー周波数。これは、壁間の寸法がW(m)のとき、以下のように決める。

クロスオーバー周波数=1次と2次定在波の中間 1.5×170/W = 255/W(Hz)

サブウーファーの位置=1次定在波の節(W/2)

メインSPの位置=2次定在波の節(壁からW/4)

これで、サブウーファーとメインSPの両方を、定在波の節に置く節点駆動が実現できる。

定在波の1次、2次には、部屋の短辺、長辺、天井床、斜め方向がある。Wは、これらの距離を測って決める必要がある。通常は「短辺、長辺、天井床」の中の最も短い距離を選ぶが、定在波そのものを実測すると確実。以下は、定在波の実態を実測したうえで配置を決めた例。

2.1chシステムの例

サブウーファーを定在波の節に置いて、メインSPを短辺2次の節に置くことで節点駆動できる。この例ではクロスオーバーを120Hzに設定。

周波数特性のグラフは自分の部屋の実測値。99Hzは接線方向の1次と、長辺の2次がある。サブウーファーはこれらを考慮してセンターに付近置き、背後の壁からL/4離す必要がある。

ホームシアターの例

この例ではクロスオーバーを85Hzに設定して節点駆動した例。上の例にあった99Hzの2つのモードが関係なくなり、サブウーファーを背後の壁の寄せることが可能。テレビの裏に置けるので、ホームシアターに適する。メインSPはクロスオーバーまでフラットに出るものが必要。

クロスオーバーを定在波の中間に設定しても、両隣の周波数が近い(1/2octしかない)ためキッチリ分離できるわけではない。吸音材の併用して「合わせ技」で対処する必要がある[3]。

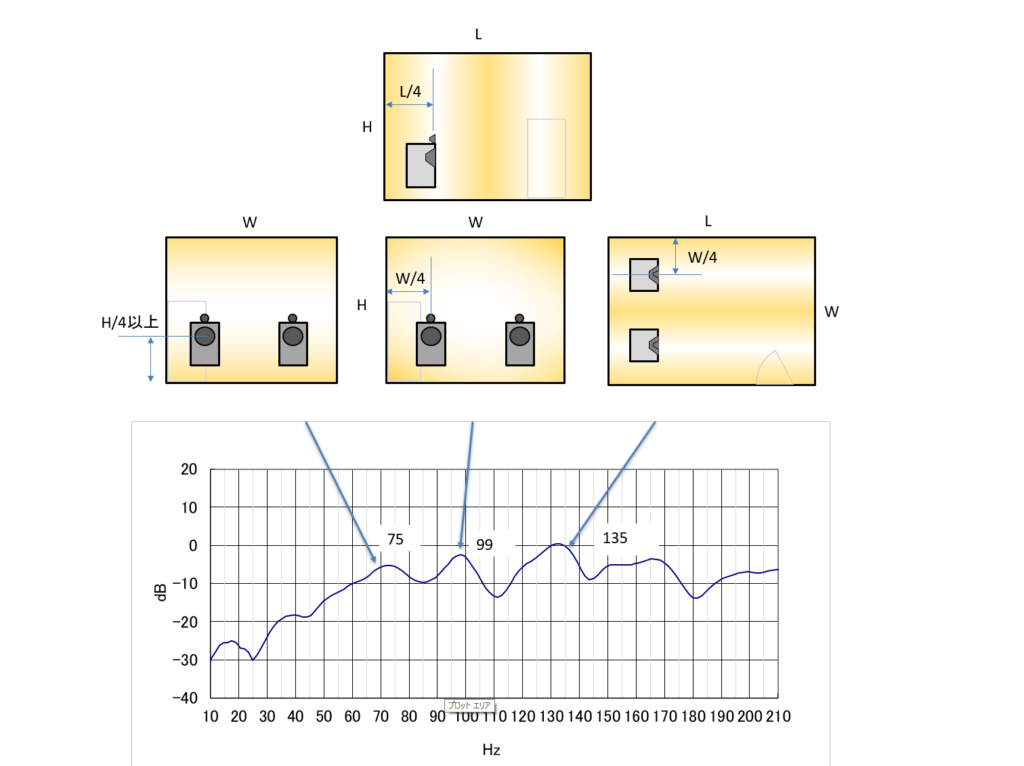

サブウーファーを使わない場合(2020/1/25)

メインスピーカーを壁際から部屋寸法の1/4離した場所がベストポイント。

上下方向の定在波は勾配天井で関係なくなる。上下方向の定在波が起きないから、ウーファーの配置に高さの制約がなくなり、サブウーファーを床置き出来る。新築でホームシアターやリスニングルームを設計する際に考慮してほしい[4]。

確実に改善したい方へ

上記の方法で満足いく結果が得られない場合は、素直に部屋の改善に取り組むのが賢明だ。やり方は、下の関連記事3を参考にしてほしい。

<参考購入先>

AVアンプ サブウーファーのクロスオーバーを細かく設定できるものを選んでください

サブウーファー 口径が大きい機種がお勧め

DALI SUB12F 大口径ユニットが正面を向き、Dクラスアンプ、オートスタンバイ搭載。理想に近い商品です

<関連記事>

1.サブウーファーの音の遅れを測る1~スピーカーの過渡応答を測定する トーンバーストを使って遅れを測った事例を紹介します

2.サブウーファーの音の遅れを測る2~インピーダンス特性から遅れを算出する インピーダンス特性から遅れを求めた事例を紹介します

3.小さい部屋に大きなスピーカーはなぜダメなのか~ルームチューニングでオーディオの音を劇的に良くする

4.新築リスニングルームの設計~たった30万円で夢の空間を実現する

5.【2021最新版】まるで映画館!~予算7万円台で本格ホームシアターを作る

フォステクス CW250D~MFB式サブウーファーのメリットは何?

クリプシュ(Klipsch) R-15M 最強の高能率SPの実力を検証する

スピーカーのインピーダンス特性を簡単に測る方法 測定方法とカーブフィット機能の付いた計算マクロを紹介

オーディオアンプ スピーカー特性の測定の仕方とコツ

<参考文献>

6.Room Acoustics Software

7.実用音響学 初歩の初歩 加銅鉄平